霊山として敬われてきた出羽三山は、

厳しい自然の中に霊的な力を求める修験者や、

現世利益や先祖供養を願う多くの人々を惹きつけてきました。

修験者は山を歩き、祈り、人々は現世の幸いや、

いにしえの人々への想いを胸に、頂を目指しました。

江戸の頃、白装束に身を包んだ人々が道を連なり、

宿坊で夜を過ごし、神仏に手を合わせる光景は、出羽の山々を彩る日々の営みでした。

真田延命院もまた、この流れとともに長い歳月を歩んできた宿坊です。

羽黒山の随神門にほど近く、豊かな木々と四季折々の山野草に抱かれたこの宿坊は、

祈りの場であるとともに、旅人の疲れを癒す温かい宿でもあります。

出羽三山の神聖な空気、そして今も途絶えることのない祈りの声は、

時を超えて連綿と受け継がれる山の記憶を、今に鮮やかに伝えています。

真田延命院はこれからも、変わらぬ心で訪れる人々の願いに寄り添い続けたいと考えております。

宿坊の食事は、ただ空腹を満たすものではありません。それは、祈りであり、感謝の営みでもあります。

「心は体に呼応する」という考えのもと、宿坊を訪れる行者様は、出羽三山の豊かな恵みを体内に取り入れ、山と調和できるよう、心身を調整し山々を巡ります。この地で育まれた食材には、自然の息吹と神仏の力が宿ると信じられているためです。

まず、当院の食を支えるのは、霊峰月山の清らかな雪解け水で育まれたお米です。

神聖な儀式に欠かせないお米は、この土地の恵みそのものであり、いただくたびに自然の慈しみが体に満ちていきます。

2-300x200.jpg)

また、季節の彩りを宿した山菜や地元の野菜は、深い滋味を添えます。

真田延命院では、山々が育む季節の山菜を神職(山伏)や調理人が、できる限り自らの手で採取しています。

宿坊としてひと夏を越すには、なかなかの量が必要になります。山は、人の予定などお構いなしに、その表情を日々変えてゆきます。このため、その過程では人智の及ばない、自然への敬意と喜び、そして、あらがうこと無く委ねざるを得ない摂理に触れることになります。

そうして自らの手で採取した山菜には、格別の愛着が湧きます。大切に保存し、

調理し、お客様へ供する時にも、その背景には山の息吹と時間の積み重ねがあります。

昔ながらの在り方とはいえ、山菜を自ら採取し、乾物や漬物に仕立て、調理を手がける宿坊は、今ではごく限られたものです。

出羽三山の信仰において、自然は神仏そのものです。

山へ行く前、山に入る時、そして山菜を手にした後、山へ手を合わせます。山に分け入る行いそのものが、感謝と言えるかもしれません。

こうした祈りと感謝の心とともに、皆さまにお食事をご用意しております。

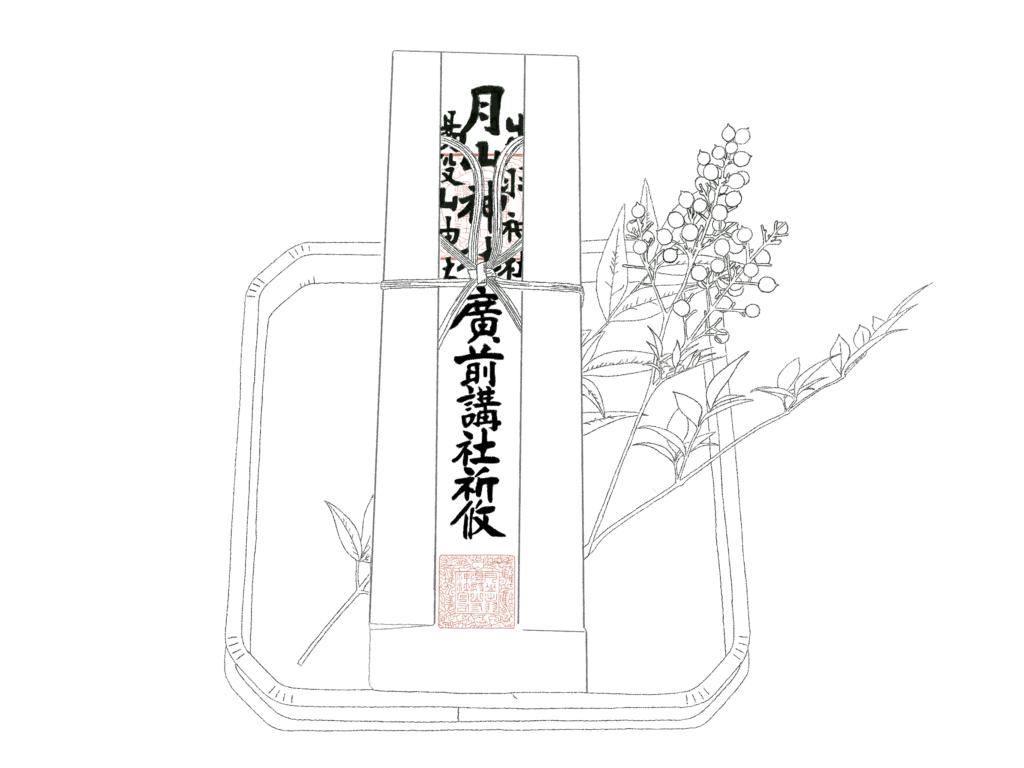

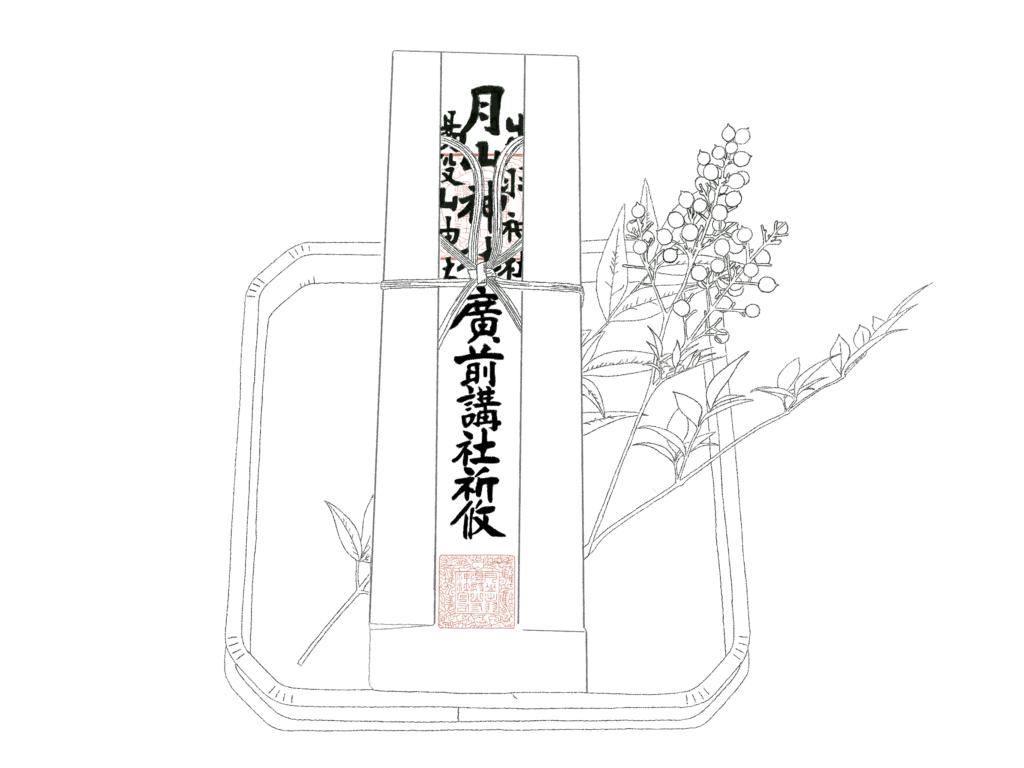

真田延命院のご祈祷は、古より受け継がれた祈りのかたちを守りながら、お一人おひとりが願いに真摯に向き合う場として営まれております。

ご祈祷は、神職がその方の心に寄り添い、願いに耳を傾けることから始まります。心に浮かぶ想いは、言葉となって表れることもあれば、まだ形を持たず淡くとどまることもあります。当院では、その一つひとつに丁寧に向き合い、対話を重ねております。お話の中で、ふとご自身でも気づかなかった心の奥底にある願いが姿を現すことがあります。当院はそうした願いに寄り添い、共に祈ることを大切にしています。

また、ご祈祷に際しては、お札に神職が自らお名前を書き入れ、一筆一筆に願いを込めております。近年、さまざまな事情により、多くの宿坊で失われつつあるこの筆による祈りは、神様と皆様とのご縁を確かに結ぶため、当院が大切に守り続けるものです。

ご祈祷は、神様とのご縁を結び、心を整える尊い営みであると同時に、ご自身の内なる声に耳を澄ませる時間でもあります。このためこれらの一連の流れは、先代より大切に受け継がれてきた在り方なのです。

ご祈祷後、心に安らぎが満ち、新しい一歩を踏み出す勇気が湧いてくる。そのような深い祈りとなるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。

真田延命院 当主

出羽三山神社 祝部

眞田英幸(山伏名・栄徳)

山伏名

栄徳

真田延命院の当主、眞田英幸(山伏名・栄徳)は、修験道に生涯を捧げ、出羽三山の伝統を継承する神職資格を持つ山伏です。平成16年には、国の重要無形民族文化財である出羽三山神社の特殊神事「松例祭」において「松聖」を務め、その修行の成果と信仰の厚みを示しました。

16歳より先達として活動を重ね、これまでに1,200回を超える月山先達を経験。昭和53年より約半世紀にわたり、毎年欠かさず湯殿山にて山籠し修行を行い、力を養い続けております。

また、出羽三山神社の祝部(はふり)として、檀那場へ信仰を伝える役割を果たし、地域の信徒や檀中との結びつきを深めています。その祈祷とお祓いには定評があり、檀中や信徒からの依頼が絶えることはありません。また、祈りとともに山に分け入り、ゼンマイをはじめとする山菜を採集し、自ら干物や漬物に仕立てることで、宿坊を訪れる方々に自然の恵みと祈りの心を届け続けています。自然と祈りを日々に息づかせるその姿は、出羽三山修験の伝統を今に伝えるものです。

山に立ちこめる霧が晴れるとき、そこには静かに続いてきた祈りの道が現れます。

人の願いも、自然の恵みも、時を経てなお絶えることなく、この地に息づいています。

真田延命院は、訪れる方の心に寄り添いながら、

山の記憶を伝える小さな拠り所でありたいと考えています。

ここで深呼吸をし、山の息吹を感じ、祈りの時間に身を委ね、

四季折々の彩りとともに、心と体を整える。

山の力が未来を光で満たす瞬間を、ぜひこの地で感じてみてください。

2-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

-300x200.jpg)

たて-scaled.jpg)